旧石器时代对于社会大众是“谜一样的存在”。我们的祖先如何生产生活?制作和使用了哪些工具?吃过哪些食物?如何获得食材?他们对自我和环境的认知能力怎样?是否会根据气候与资源变化调整适应策略与行为方式?这是学术界一直在探讨的重要学术命题。

由于旧石器时代遗留下来的材料多数支离破碎,学术研究尚无法对上述问题作出翔实、准确的回答。而每一次新的考古发现,都会使我们距离历史的真实更近一步,对古人类生存与演化过程的重建更趋完善。

近日,国际顶级学术期刊《科学》在线发表题为“中国西南甘棠箐遗址30万年前的木器”的论文,公布了一项意义重大的考古研究成果。它向人们展示了东方古人类发展出的独特生存方式——用木器采摘掘取丰富的植物食材。

来源:Science官网

来源:Science官网

文章介绍了出土于云南省江川县甘棠箐遗址的一批珍稀远古文化遗存:35件保存完好、距今约30万年的木器,以及大量石器、骨角器、动物化石和植物种子。该遗址出土的旧石器时代早中期木器和鹿角“软锤”为目前东亚地区最早,在世界范围内也十分罕见。

这些遗存向我们揭示了东方先民“工具箱”中的秘技,以及日常饮食的丰富食谱,展现了生活在热带、亚热带环境下的东亚古人群独特的资源利用策略和适应生存方式,成为文物考古界的一道亮丽风景。

东亚“竹木器假说”首获实证

尽管考古研究已表明,旧石器时代的人类普遍用狩猎与采集的方式获得食物,但由于植物性食材很难被保留下来,因此一直缺乏直接证据。而甘棠箐遗址出土的大量植物种子表明,曾居住于此的古人群不仅采集植物果实、摘食茎叶,还会从湖岸浅水泥层中挖掘富有营养的地下球茎与根茎享用。

在没有金属工具的情况下,旧石器时代人群如何将深埋于地下的可食性植物根块挖掘出来?甘棠箐遗址出土的木器给我们提供了答案与启示。

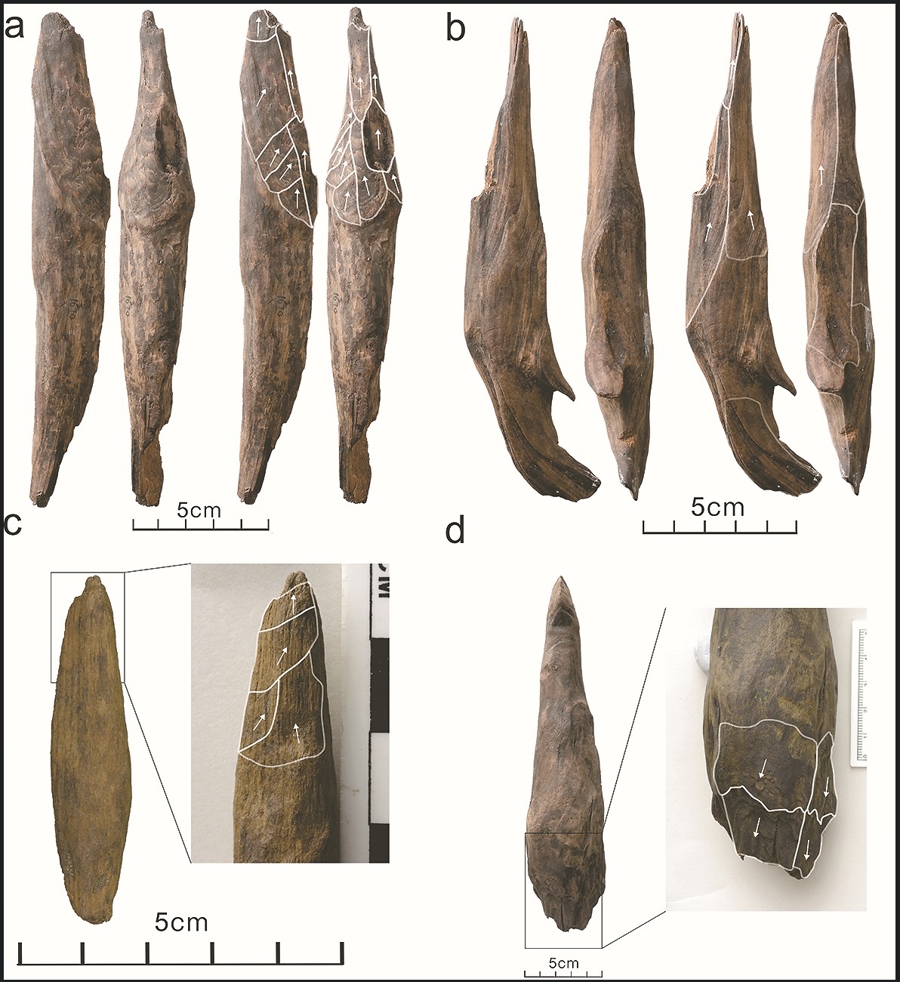

在该遗址发现的近千件木质材料中,有35件被鉴定为人类加工的木器。这些木器主要取材于软硬适度的松树,器身挺直光滑,一端或两端被加工成尖状,尖部形态包括凿型、锥型、铲型和钩状尖刃——前三种形态的尖端可用来挖开沙土,将可食性植物的根茎暴露,钩状尖刃则可用于切断植物的根系。

这些挖掘木棒多为小型器具,可单手持握操作;少量形体稍大,在挖掘时需双手持握。可见,当时人类已经发展出多样化的工具,能够针对不同的功能需求,制作和使用不同形态、大小的工具。

这些木质材料真的是由古人加工的?它们又是用来做什么的?甘棠箐研究团队开展了痕迹分析、残留物分析和实验模拟等专项研究。观察表明,其中19件木器保留明显的因砍枝修杆和加工尖部而留下的削刮痕,17件尖端表面存在使用所产生的磨光条痕和开裂破损迹象。这些痕迹出现在特定部位并具有方向性,是确凿的人类加工与使用的证据。

其中,有部分木器的尖端粘连着已经固化的沙土残留物。从这些残留物中,研究团队提取到了植物淀粉粒。这进一步证明了这些木器的主要功能是挖掘可食性的地下植物根茎。模拟实验表明,这样的木器可用简单的石器加工出来,并可有效用来挖掘植物根茎。

甘棠箐遗址出土的部分木器上的加工痕迹

甘棠箐遗址出土的部分木器上的加工痕迹

长期以来,学术界流传有“东亚竹木器假说”,认为旧石器时代的东方古人类高度依赖竹木器从事生产与生活活动,而那些相对简单的石器的主要功能是制作竹木器,后者才是该地区先民的主要工具。

不过,由于植物材料难以长时间保存,缺乏实物证据,该假说一直处于猜想与理论推演阶段。甘棠箐遗址成组木器的出土,证明东亚远古人类确实制作和使用过木器(目前尚未发现竹器),木器在先民的生产活动中确实起过重要作用。这批木器的横空出世,使学术界得以窥见早期木器的加工技术和使用方式,也首次为“东亚竹木器假说”提供了实证。

加工精致,石料短缺木材替代

石器是旧石器时代人类主要的技术与文化信息载体。除了木器,甘棠箐遗址还出土了一批石制品,包括石核、石片和刮削器、尖状器等。其原料主要为小型燧石团块。刮削器是此次出土石器的大宗,但它们个体很小,加工痕迹局限在刃口部位,修疤多呈现细小而连贯的样态。

为何该遗址的石器如此小巧?原料调查帮研究团队解开了谜团:该地区石头难寻,在半径5公里范围内无法找到石料以制作石器,古人类只能在远处获得石材,并把业已加工成形且便携的轻型石器带入遗址使用。由于这些这些石器材料被不断重复利用,导致其变得越来越小——木器在该遗址被制作和使用,应该是古人类因石料资源匮乏而用木质工具取代石器的结果。

这样的情况在中国旧石器时代遗址中并非孤立。位于内蒙古乌审旗的萨拉乌苏遗址与甘棠箐如出一辙:石器细小,可用的石材都经过多次加工与使用。究其原因也是因为那里没有石料可用,石料需从远处搬来,必须加以充分利用,而且一些动物的肢骨、鹿角也成为工具的原材料。

其实,东亚很多旧石器遗址附近虽然分布着各类石头,但优质材料难觅,很难制作出精美规范的石器。正所谓“巧妇难为无米之炊”,很多学者认为,这种原料上的先天不足,是制约东亚旧石器时代人类发展石器技术的重要原因。这导致中国乃至东亚大多数旧石器时代遗址出土石器的技术相对简单、类型相对单调、形态高度变异,形成富有东方特色的旧石器时代文化传统。

这类石制品曾被一些学者当作东亚古人类技术落后、思维简单的证据,但仔细研究后会发现这种观点其实站不住脚。

甘棠箐遗址出土的多数石器器型小、外观简朴、器类单调,缺乏技术的复杂性和形态的规范性,这正与中国乃至东亚旧石器时代简单石核—石片石器的文化特点相符。但细观之下,有些石器在刃口处有精细加工的痕迹,其修疤细小、连贯、均匀,展现出当地古人类对工具的精致加工能力。

在这些看似古拙的石器背后,还有一点也能显示出古人类的思想智慧和技术水平——与木器、石器相伴出土的材料中,有4件用鹿角残段制作的角锤,其打击端有明显坑疤与磨损痕迹,其中一件小角锤呈短圆柱形,在两端都有因敲琢而产生的使用痕迹。

用硬木、骨骼、鹿角等软质材料(相对于坚硬的石头而言)做成的打击工具被称为软锤,通常出现在旧石器时代中晚期。用软锤打击加工的石器修疤平整匀称、刃口锋利、器体规范,是古人类石器技术发展的一座里程碑。

科研人员在进行模拟实验,尝试复现遗址出土木器的制造过程

科研人员在进行模拟实验,尝试复现遗址出土木器的制造过程

甘棠箐遗址出土的软锤材料证明了当时东亚先民在石器技术上并不逊于同期的西方人群,甚至在某些方面还有其专长和领先之处。相较于欧亚大陆西部旧石器时代早中期人类注重石器的修型与规范化,东亚古人类则更注重对石器刃口的修理,使其具备功能效用,却不很重视器体形态的工整性和规范化——这应该是东亚古人类在面对相对劣质的石器原料时采用的简便务实的应对策略,同时体现出旧石器时代人类在技术、文化和生存策略上,存在多样化的演化发展路径。

古人因地制宜探索生存策略

在得天独厚的埋藏条件下,甘棠箐遗址保存的木器和植物遗存为我们描绘了一幅幅鲜活的远古人类活动场景——

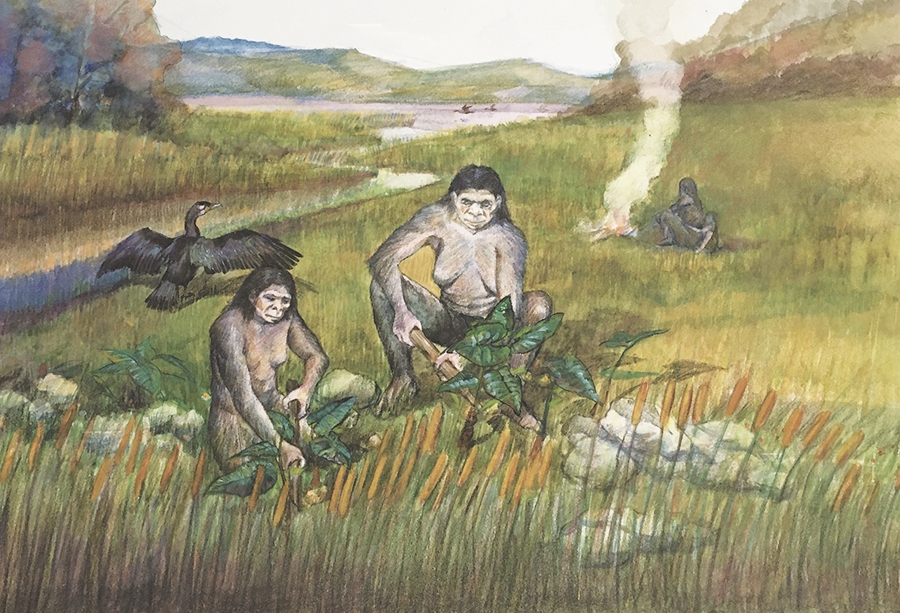

根据资源条件和工作需要,生活于此的古人群用石器制作了一批带有锋尖和钩刃的木器,并携带这种特制的挖掘棒前往水草丰沛、树木繁茂的抚仙湖岸特定区域,采摘可食性植物的果实、叶片、藤茎,挖掘特定植物富含淀粉等营养成分的地下块茎。

这种采集景象表明,当时的东亚古人群已经对可用资源具备认知、前瞻规划的利用能力。他们不仅熟稔可食性植物的种类、精准掌握各类植物的可食部位,还能预判这些食物在不同季节的分布,并能为预期目标制作适用的工具。

这一系列考古发现,不仅表明富含营养的植物根茎在早期人类食谱中已占有重要的一席之地,还揭示出生活在亚热带环境下的东亚古人类所具备的特定认知能力和生存策略。

甘棠箐先民用木器挖掘植物根茎示意图

甘棠箐先民用木器挖掘植物根茎示意图

在亚热带环境中,生活在甘棠箐的早期人类以植物资源为重要食物对象,而在德国舍宁根遗址所代表的北温带环境中,古人类则依赖对大型哺乳动物的狩猎获得食物。可见,在旧石器时代,人类为了生存,因地制宜地根据当地资源,灵活发展出了不同的生存策略。

旧石器时代距离我们看似遥远,却与今天人类的技术文化、生活方式、思想意识密切相关。我们可以通过祖先留下的文化遗产,研究他们的工具制作技术与使用方法,复原他们的食谱与餐饮方式,从而分析他们的生存适应策略,探究他们的认知与意念。

其实,在我们生产生活的很多方面,还带有先祖生活的影子与惯性,以所谓“现代”的方式在继承与赓续来自远古的生存智慧。研究旧石器时代的文化遗存,不仅是为了知晓过去、定位现在,更为了创造未来更加美好的生活。

(作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员)

融胜配资-融胜配资官网-实力配资平台-股票配资平提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:正规配资公司有哪些澳大利亚依然以1赔1.83遥遥领先

- 下一篇:没有了